デザインインフォメーション

ウィーン・ミュージアムの至宝が一堂に。

クリムト、シーレを生んだ都の文化。

オーストリアが日本と正式な外交をはじめて150年を迎えた今年、その首都ウィーンに注目が集まっている。150年前といえば1869年。この1800年代の後半から20世紀初頭にかけては、都市や暮らしの近代化にあわせて、ウィーンでもパリなどと同じように絵画や建築、工芸、デザイン、ファッションといった文化と芸術が開花。グスタフ・クリムトやエゴン・シーレなど、ウィーンを代表する画家が活動したのもこの頃だった。

いま国立新美術館で開催中の「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」(8月5日(月)まで)は、この二人が活躍した黄金期を中心に、ヨーロッパの中でも独自の輝きを放ったウィーン文化を約400点もの作品展示で紹介する貴重な展覧会だ。

ふだん私たちは、芸術や文化の歴史を「ロマン派」「印象派」など時代や潮流ごとに区切って見てしまいがちだ。しかし歴史は時間をかけて変わっていくもの。最初は小さなさざ波のようだった文化の変化が、やがて大きなムーブメントになっていくという出来事を人間の文化は繰りかえしてきた。

ウィーンが19世紀の終わりに「世紀末文化」と呼ばれる潮流を生みだしたのも、実は18世紀に蒔かれた種が実を結んだものだった。この展覧会は、そうした時間をかけた人の意識の変化が新しい文化を生みだす様子を「近代化(モダニズム)への過程」という視点から紐解いている。

展覧会の第1章は、ウィーンを中心にヨーロッパを広く治めたハプスブルク帝国の女帝マリア・テレジアとその息子ヨーゼフ2世の時代、つまり1740年代から90年代にさかのぼる。マリア・テレジアといえば、フランス王妃マリー・アントワネットの母君だ。

マルティン・ファン・メイテンス《マリア・テレジア(額の装飾画:幼いヨーゼフ2世)》1744年 油彩/カンヴァス

216.2 x 162.5 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

この頃ヨーロッパは、理性や合理主義に基づく「啓蒙主義思想」が広まり、人間本位の考え方による社会の変革が行われた。ヨーゼフ2世はこの思想に傾倒して、死刑や農奴制の廃止、病院や孤児院の建設などさまざまな改革を実行。自由な知識人たちの共感を得ることで、ウィーンをヨーロッパ文化の中心地へと導いたという。

これにつづく第2章は「ビーダーマイアー時代のウィーン」。ハプスブルク帝国も戦乱に巻き込まれたナポレオン戦争のあと、1814〜15年のウィーン会議でヨーロッパの地図が再編され、1848年に革命が勃発するまでの間は「ビーダーマイアー」と呼ばれる様式が主流になった。急激な都市化や政治的抑圧から、人々の関心は「私的な領域」に向けられ、たとえば画家たちは検閲を受けずに済む日常生活や、のどかで親しみやすい都市や農村の風景画を描いた。のちにこの「ビーダーマイアー」の「日常」へのまなざしは、世紀末のウィーンにインスピレーションを与えることになる。

フリードリヒ・フォン・アメリング《3つの最も嬉しいもの》1838年 油彩/カンヴァス 80 x 80 cm

ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

そして時代は19世紀の半ば。ウィーンの街が大きく変貌する時が来る。それは皇帝フランツ・ヨーゼフ1世による都市の大改造。都市の近代化のため、取り囲む城壁を取り壊し、新しいウィーンの大動脈となる「リンク通り」を開通。1879年に画家ハンス・マカルトの総演出による皇帝夫妻の銀婚式記念祝賀パレードが開催されるなど、都市としてのウィーン発展の基盤ができた。

フランツ・ルス(父)《皇后エリーザベト》1855年 油彩/カンヴァス 81.5 x 58 cm ウィーン・ミュージアム蔵

©Wien Museum / Foto Peter Kainz

さらに世紀末にかけて都市機能は充実。路面電車や地下鉄が誕生し、建築家オットー・ヴァーグナーがウィーンの都市デザイン・プロジェクトを数多く提案し、今に残る街並みの美しさが生まれていく。

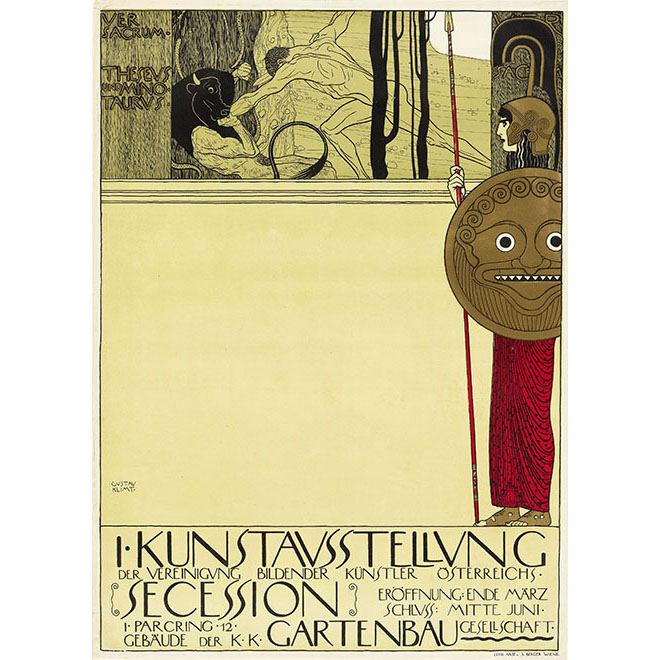

この時期、絵画の世界に新風を巻き起こしたのが、グスタフ・クリムトに率いられた若い画家たちが1897年に結成したオーストリア造形芸術家組合、いわゆる「分離派」。そして1903年に工芸美術学校出身の芸術家たちを中心に設立された「ウィーン工房」だった。

グスタフ・クリムト《第1回ウィーン分離派展ポスター》(検閲後)1898年 カラーリトグラフ 97 x 70 cm

ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

グスタフ・クリムトは、彫金師の父のもと、ウィーン郊外に生まれた。ウィーン工芸美術学校に学んだあと、弟エルンスト、画家フランツ・フォン・マッチュとともに芸術的装飾の事業を立ち上げ、完成したリンク通り沿いのブルク劇場やウィーン美術史美術館などの壁画装飾を担当する。一方で、絵画のモチーフには甘美で妖艶な女性を描き、そこに装飾性あるいは日本美術からの影響が加わり、クリムト独自の世界観が創られていった。

グスタフ・クリムト《エミーリエ・フレーゲの肖像》1902年 油彩/カンヴァス 178 x 80 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

展示作品の《エミーリエ・フレーゲの肖像》は、まさにこの世界観の象徴的な一枚だろう。描かれたエミーリエは、クリムトの生涯のパートナーともいえる女性。二人の姉とウィーンでモードサロンを経営する聡明な実業家で、女性をコルセットから解放した「改良服」をデザインしたという。彼女はクリムトの名作《接吻》のモデルでもあるが、まさにこの時代のウィーンの華やかな先進の文化を象徴するミューズと言ってもいい。

モチーフはがらりと変わるが、分離派会館の開館にあわせて1898年に描かれ、展示された《パラス・アテナ》も目を惹く一枚だ。

グスタフ・クリムト《パラス・アテナ》1898年 油彩/カンヴァス 75 x 75 cm ウィーン・ミュージアム蔵

©Wien Museum / Foto Peter Kainz

この前年に分離派を立ち上げ、初代会長になったクリムト。この絵に描かれた芸術と学術の庇護者である女神パラス・アテナの強い視線は、保守的で古い考え方を変えない芸術家に抵抗しようとした分離派たちの想いが見えるかのようだ。

マクシミリアン・クルツヴァイル《黄色いドレスの女性(画家の妻)》1899年 油彩/合板 171.5 x 171.5 cm

ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

分離派の結成メンバーには、今回の展示作品《黄色いドレスの女性(画家の妻)》で知られるマクシミリアン・クルツヴァイルもいた。鮮やかなドレスの女性は、彼のフランス人の妻マルタ。画面中央で両手を広げて座る女性の首を少しかしげることで左右対称の均衡をわずかに崩し、見る人との親密な雰囲気を生みだしている。

そして、クリムトの影響を受けつつ新たな表現を獲得しようと自らの世界にのめりこんでいったのが、画家エゴン・シーレだった。彼は自分をふくむ人物の深い精神状態に目を向け続け、28年という短い人生のあいだに、170以上も自身の姿を残した。特に1910年から11年にかけては自画像がテーマの中心になり、今回展示されるこの《自画像》を生みだした。

エゴン・シーレ《自画像》1911年 油彩/板 27.5 x 34 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

この当時の時代にはおそらく思いも寄らなかったであろう激しい筆致と線で深刻な苦悩を描き出した作品群は、その約70年後、同じく28歳で夭折したバスキアを想起させる。

シーレは、やはり大胆な表現で知られたオスカー・ココシュカとともに「表現主義」の芸術家と位置づけられる。オーストリアの表現主義者たちは、ドイツ表現主義として知られるベルリンの画家グループ「ブリュッケ(橋)」やミュンヘンの「青騎士」のような「集団」としての結束力はもたなかったが、めまぐるしく変化するヨーロッパの画壇からも多様な影響を受けながら独自の表現主義を展開した。

エゴン・シーレ《ひまわり》1909-10年 油彩/カンヴァス 149.5 x 30 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

展覧会には、絵画ばかりでなく、ウィーンの近代都市建築やデザイン、工芸やファッション、音楽に至るあらゆる文化の展示品が多く集められている。

建築家として独立し、リンク通りの祝賀パレードのパビリオン設計で名を知られるようになったオットー・ヴァーグナー。彼は最初、歴史主義的な作品を手がけていたが、やがてモダニズムの先駆者となった。装飾デザインでもその力量を発揮。《カール・ルエーガー市長のための椅子》はその代表作で、ローズウッドに真珠母貝を小さな円盤状にした象嵌が施され、直線的ながらどこか東洋的な温かみを感じさせる。

オットー・ヴァーグナー《カール・ルエーガー市長の椅子》1904年 ローズウッド、真珠母貝の象嵌、アルミニウム、革

高さ:99cm、幅:63 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

彼は設計した《ウィーン郵便貯金局》で、建物だけでなく椅子や家具などの室内装飾もデザイン。正方形や直線のフォルムと、アルミニウムなどの新しい素材が用いられたモダニズムを体現したものに仕上がっている。

モーリツ・ネーア《郵便貯金局メインホール》1906年 写真 65.5 x 85 cm ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum

20世紀初頭からは女性の社会進出が増え、ウィーン文化のシンボルとなったリンク通りは、最新のファッションをまとって散歩する格好の表舞台となった。クリムトのパートナー、エミーリエ・フレーゲが姉たちとひらいたファッションサロン「フレーゲ姉妹」が開店したのは1904年。このときクリムトがロゴマークを担当するなど、アートとデザイン、装飾などジャンルを超えた動きが生まれたのは、まさにこの時代の特徴だ。展覧会では、エミーリエが手がけたドレスやシーレが描いたポストカードも展示。知らなかった彼らの才能が見られるのも興味深い。

エゴン・シーレ《女性の肖像》(ウィーン工房ポストカードNo.289)1910年 カラーリトグラフ 14x 9cm

ウィーン・ミュージアム蔵 ©Wien Museum / Foto Peter Kainz

ここまで見たように、18世紀、女帝マリア・テレジアの時代の「啓蒙思想」は、人間性に目を向けさせ、「ビーダーマイアー」は日常の生活に文化を生み出し、さらには都市の改造で生活と芸術が融けあうような華やかな文化を創り・・・と、およそ100年をかけてウィーンのモダニズムと世紀末文化は育まれていった。

一見、あまり関係ないように見えるウィーン・ハプスブルク家の文化と後の世の画家クリムトやシーレ。しかし、時間をかけてそれを育んだ当時の首都ウィーンの空気を体感するこの展示の中では、彼らの絵画もまた違った見え方がしてくるに違いない。

ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道

会期:開催中~8月5日(月)

会場:国立新美術館 企画展示室1E

開館時間:10:00~18:00 ※入場は閉館の30分前まで

※毎週金・土曜日は、6月は20:00まで、7・8月は21:00まで

休館日:毎週火曜日

観覧料(税込):当日 1,600円(一般)、1,200円(大学生)、800円(高校生)

※中学生以下および障害者手帳をご持参の方(付添の方1名を含む)は入場無料。

※6月12日(水)~24日(月)は高校生無料観覧日(学生証の提示が必要)。

お問合せ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

展覧会ホームページ:https://artexhibition.jp/wienmodern2019/

文・杉浦岳史