デザインインフォメーション

国を超えて心を動かす映画の力

パリ河瀨直美展レポート&インタビュー

11月下旬、パリ。ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、通称ポンピドゥー・センターの会場に、白い衣装に身を包んだ日本人女性が現れた。

映画監督、河瀨直美さんだ。

今から21年前、1997年に劇場映画デビュー作となる『萌の朱雀』で、カンヌ国際映画祭のカメラ・ドール(新人監督賞)を史上最年少で受賞。以来、フランスをはじめ世界からの注目を浴び、2007年には同じくカンヌで『殯の森』(もがりのもり)が審査員特別大賞(グランプリ)を獲得。その評価を不動のものとした。

そして、2015年には仏芸術文化勲章「シュヴァリエ」も受勲。フランスではその後も『あん』『光』など新作発表のたびに劇場公開され、カンヌでは関係者やメディアから引っ張りだこ。日本から遠く離れた映画の国は、惜しみない称賛を彼女に向ける。

映画『光』河瀨直美 VERS LA LUMIERE Naomi Kawase 2017©Haut Et Court

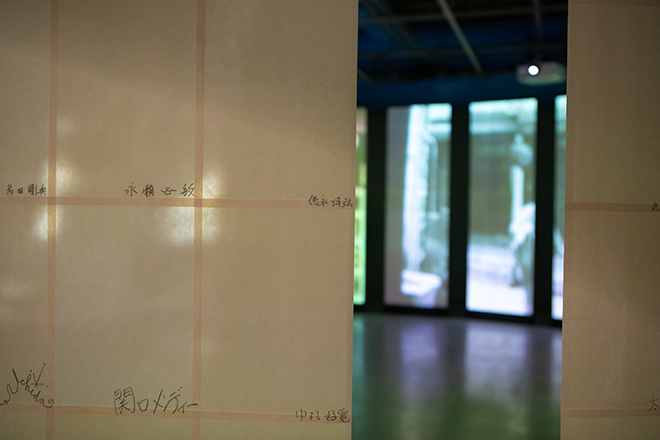

今回、現代美術・映像文化の殿堂、ポンピドゥー・センターの熱い要望もあり、「ジャポニズム2018」の一環として河瀨監督の特別展および特別上映が実現した。初期のドキュメンタリー映像から最新の映画『Vision』まで、約40本の映画を1月まで一挙公開。同時に、監督自らのプロデュースにより、写真、インスタレーション、映像を組み合わせた初の展示も手がけた。

そのオープニングのため、過密なスケジュールの中パリを訪れた河瀨監督に、「SUMAU」編集部として話を伺う貴重な機会を得ることができた。フランスの河瀨ファンに向けてポンピドゥー・センターで開催された講演での言葉とあわせ、彼女の映画への思い、故郷であり今も暮らしつづける奈良への思い、そしてフランスとの交流について聞いた。

自分を育んできた「奈良」への想い。

数年前から準備を重ねてきたという展示は、多くの作品の舞台にもなってきた「奈良」がモチーフとなっている。それは単なる故郷ということにとどまらず、その森、山、里、太古から流れる時間、巡る季節など、目には見えない特別な何かをもった存在として描かれてきた。

その奈良への想いについて、彼女はこう語る。

「私が生まれ育った『奈良』が私を育んできたのだと感じています。奈良は古都で、千年以上の歴史がある建築があって、変わらない精神のようなものが存在している。たとえば夕陽を見るとき、いにしえの人と同じ感覚を生きていると感じる時があって『私はこの時代に生まれてきて何をすべきか』という思いにとらわれる。『奈良』というこの独特の感覚が『私はいったい何者か』ということを考えさせる要素だったのかもしれません」(講演より)

会場に投影される映像作品は、奈良で移りゆく四季の風景を描いた『春夏秋冬』、そして『想いのスクリーン』。後者の映像を映すサークル状のスクリーンの素材は、奈良・吉野で作られた和紙だ。半紙ほどの大きさの紙を実に960枚も貼り合わせたもので、しかも一枚一枚に映画に関わった俳優やスタッフ、世界中で出会ったさまざまな人の直筆のサインが入っている。

奈良の風景、季節、暮らす人々、出会った人々。そして複雑な家庭の境遇で自分のルーツを模索しつづけた監督の、家族への想いやそれを投影した自身の映画、あるいは映画という存在そのものへの想い…。河瀨作品を織りなすあらゆる要素が、この展示に込められていると言っていいかもしれない。

そして、この展示の仕上げとして河瀨監督はオープニングの夜、自ら「書」のパフォーマンスによって「春夏秋冬」としたためた。今回初めて手がけたこの映画以外の表現方法は、彼女にとってどういった意味があったのだろうか。

「やはり観客の方に『感じ、体験してもらえる』ということが大きいですね。映画とは違った意味での体験。その空間にいてもらって、たとえば『奈良にいるようだ』と思ってもらえたりと、映画とは違った伝わり方がある。私にとっては本当に初めてなんですが、展示として『形になっている』というのは映画にはないことで、感動的でした。これからも続けていけたらと思います」

国境を越えた協同作業が映画を変えた。

一方で、外国の展示ならではの苦労も多かったという。通訳を介したコミュニケーションもさることながら、耐火基準に厳しいフランスではインスタレーションに使われる和紙にさえ耐火性能を求められるというイレギュラーな出来事もあった。

カンヌでの受賞以来、フランスとのつきあいが深い河瀨監督。仏政府による国際的な映像作家支援プロジェクトからの援助などで製作が行われることもあり、フランス人スタッフとの協同作業も多い。しかし彼らの仕事ぶりと文化の違いには当初とまどいもあったという。

「正直な話『これ私じゃなかったらできへんのちゃう?』と思う場面がたくさんあります(笑)。日本人はきちんとしているから、フランス人たちのやり方がルーズに見えてしまうんですよ。耐えられなくてイライラしちゃう。私もそういう時はあるんですけど、それでもずっと根気よくやっていると、日本人だけでやっている時にはありえない感覚のところまでいける瞬間があるんです。明らかに私の場合、フランス人スタッフと仕事してスケールアップしたところがありますね」

初めはカンヌでグランプリを受賞した映画『殯の森』の製作現場。フランス側のプロデューサーからの提案もあり、編集、そしてサウンドデザインに関して世界的な映画を数多く手がけるスタッフと仕事をすることになった。

「(仕上がった編集を見て)すぐ『あっ、来た!』っていう感覚がありました。それまでの編集マンとの仕事では何か言葉では言えない違和感があった。私も日本人なので似たところがありますが、きちっとした編集なんですね。それがこちらのスタッフだと、感覚、エモーションで編集ができるから『心が動く』映画になる。そこには私が求めていたものがありました。結果、『殯の森』のときは明らかにフランス側の編集者と仕事したもののほうが私は良かったですし、それがカンヌでグランプリ受賞というレベルに上がったと思います」

それを彼女は「映像言語」という言葉で語る。台詞で綴られるだけの物語ではなく、そこに感情が流れているような映像。人物のクローズアップを通じて、見えているものよりも見えない内面、あるいは奈良の森の、目には見えない神性のようなものを描こうとしてきた河瀨監督。そんな彼女がこの新しい映像言語を手に入れることで、次なるステップへと歩み出した瞬間といえるかもしれない。

映画『殯の森』河瀨直美 LA FORET DE MOGARI Naomi Kawase 2007©Haut Et Court

何かが花開くまでは絶対にあきらめない。

『殯の森』の製作時期は、ちょうど彼女の養母が認知症になり、2歳の息子がいて、という人生の転機にもあたっていた。

「養母を介護する、子どもを育てるという、守らなければならない『私自身の生活』というのがあって、それと『映画をつくりたい』という欲望があって、どうすれば創れるのか、ということを必死で考えて、まるでパッチワークのように役者やスタッフ一人一人を口説いて、みんなでチームを作って少人数で製作した映画なんです。主人公の認知症の役をした男性は近所の古本屋のおじさんです。それをフランスの人たちは支援してくれて、形にできた。ですからカンヌにセレクトされたこともすごくうれしくて、受賞の瞬間には興奮して泣いてしまった。それを見ていた古本屋のおじさんは、言葉はわからないけれど彼女はくやしいとか悲しいとかで泣かないはずだから、何か受賞したんだとわかった、と言っていました(笑)。そんな風に、何かが花開くまでは絶対にあきらめないし、撮りたいという欲望がある限りは、それを充たすやり方を自分で見つけていくという方法で作った映画です」(講演より)

「あきらめない」を貫くことは簡単なことではない。その強さを持った河瀨監督にしてもそうだ。

「日本で女性だと、20代、30代で『結婚は?』『子どもは?』というプレッシャーが周囲から出てくる。それでも自分のやりたいことを『わがまま』と言われながらやり続けることは結構キツイことです。映画業界は男性社会なので、若くて女性というのは特に風当たりが強い。でもそこは聞かないフリをして、逆に女性であることを『いいこと』だと思うようにしました。同世代で映画を撮ってるのは男性が多いので、女性は目立つわけです。作ってしまえば目立つし、メディアでも取り上げられる。そういう意味では、最初に海外で評価されてそれが凱旋という形で日本での評価につながったのは、私にとっては幸運なことでした」(講演より)

映画『朱花の月』河瀨直美 HANEZU Naomi Kawase 2011©UFO Distribution

しかしその幸運をつかんだのは、生と死、家族、自然、喪失といった人間が普遍的に共感できる何かを、彼女独自の直観で映像世界に表現していたからだろう。生まれてすぐに両親と離れ、自分はどうしてこの世に生を受けたのかと自問していたところに映画を手に入れ、自身のルーツ、自分にかけがえのないものを探ることから映像作家として歩み始めた河瀨監督。時を経て、テーマは少しずつ変わっていっても、人間という存在やそれをとりまく自然に向けた深く優しいまなざし、目に見えない何かを捉えようという姿勢は変わらないように見える。

今後の河瀨作品は、どこへ向かっていくのだろうか。

「正直、私がそれ聞きたい(笑)。映画『あん』の後くらいからいますごく自分の『作家性』ということを探っているところで、本心から自分が今撮りたい、撮るべきものは、もう少し時間をかけなければと思うところはあります。数年前からのプロジェクトが来春から撮影に入り、そのあとに東京オリンピック・パラリンピック(公式映画監督)の仕事が入っているんですが、もしかするとドキュメンタリーをもう一度きちんと見つめて作品にするという方向性もあるかもしれないと思っています」

「この前カンヌで最高賞を獲った是枝監督もそうだと思いますが、私も撮り続けていないと死んじゃうタイプの人間です。彼も受賞作が突出して良かったというよりも撮り続けていることが評価されている。私もやはりハイレベルで撮り続けていくことが今、大事だろうと思っています。」

最後に、今を生きる女性たちへのメッセージを聞いてみた。

「いばらの道を進めば、それだけ自分が優しくなれる。ということでしょうか。実を言うと、私は今まで、人生の道の選択において『しんどいほう』をあえて選んできたんですよ。難しいほうを選んできた。簡単なほうはつまらないでしょう(笑)。強く美しい自分に出会うために、ぜひそういうチョイスも一度はしてみてほしいなと思います」

映像が海を越え、国境を越えて、感覚を共有できることを知った河瀨直美さん。監督としての仕事はもちろんのこと「なら国際映画祭」を地元で立ち上げるなどさまざまな形で映画の可能性に挑戦しつづける彼女だけに、この言葉には説得力がある。

取材・文/杉浦岳史 展示・オープニング写真/清真美

河瀨直美展・特別上映

2019年11月23日〜1月7日

ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター

(フランス・パリ)