The Food Crafter

信念を貫いて守った干物が

多くの料理人たちを魅了する

前回に続いて、今回も料理人が注目する『物凄い鯖』をご紹介。茨城県波崎市にある越田商店を訪ね、

『物凄い鯖』にまつわる話をうかがった。

料理人が注目する噂の『もの凄い鯖』

その作り手に会いに行く

茨城県波崎は、千葉県の銚子市から川を渡った隣街。暖かい黒潮と寒流の親潮が沖合でぶつかる豊かな漁場を持ち、岬の突端にあるいかにも海の街らしい場所。ここで今ちょっと話題の鯖の干物『もの凄い鯖』を作っている人がいる。その話を聞いて、すぐにでも現場を見に行きたくなった。

東京から車で4時間弱。早起きしたこともあり、越田商店に付いたのは朝の9時半頃だった。倉庫のような工房の前には、もうすでに鯖が壮観に干されていた。

鯖を並べているのは越田商店4代目となる越田竜平さんだ。この店の鯖が特別に美味しいのを知っているのだろう、上空にはカモメが目を光らせていて、隙あらば鯖をかっさらおうと狙っている。

黙々と仕事をこなす4代目の越田竜平さん。

工房では竜平さんのお父さんで、3代目の越田英之さんがすごいスピードで鯖を3枚におろしていた。暖房のない工房の中はキーンと冷え切っているが、半解凍の冷たい鯖を次々と3枚におろす越田さんは寒さを感じていないかのように淡々と作業している。何時から仕事をしているのか尋ねると「朝4時半かな」と笑う。

「今日は鯖を干すので、早めに始めたんだよ」と大きな声で快活に答えてくれた。

左は包丁で削られたまな板。右は研いで小さくなった包丁。

英之さんと竜平さんで研ぎ方も違うのだという。

英之さんはがっしりした大きな手で、まだ凍っている鯖を力強く3枚に下ろしていく。長年の間にまな板は削られてボコボコ。何度も研がれて小さくなった包丁は、1年に1本を消耗するというからそのすさまじさが想像できる。1日で3枚におろす鯖はおよそ3000尾。これはかなりの重労働である。

次々と鯖をおろしていく英之さん。話しながらも手は休めない。

越田商店で作る『もの凄い鯖』は、東京のフレンチレストランで使われている。前回も書いたが、代々木上原の「グリ」や日本橋の「ラ・ボンヌ・ターブル」、飯田橋「ル ジャングレ」など、数々の人気店でこの鯖がメニューとして登場しているのだ。

さばの干物がなぜフレンチで? と思うかもしれないが、答えは食べてみれば分かる。透明感のある美味しさに、感性を刺激される料理人が続出なのだ。

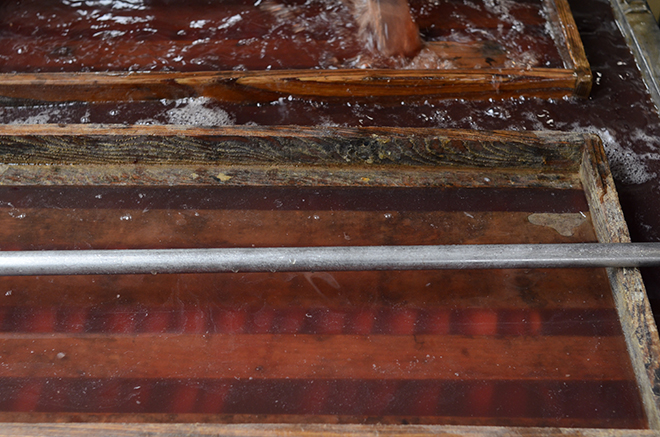

三枚におろした鯖は軽く水洗いして、水を切ってからつけ汁に漬ける。

越田商店では47年間継ぎ足し、継ぎ足しした塩と水だけのつけ汁にくぐらせて天日干しにする。日本でも今や絶滅の危機に瀕している干物の伝統製法と、思いかげない美味しさで、今やちょっとした注目を浴びているのだ。

しかし、良いものを淡々と作っていれば売れてくれるという訳ではない。越田商店のここまでの道のりを聞くと、ほんとうに楽な道ではなかったのだ。

20年以上前から、安く大量に作って流通させるために、干物は防腐剤を使った商品がよしとされるようになったという。無添加で作っていた越田商店の文化干しはそのあおりを受けて徐々に敬遠されるようになっていく。

三枚におろした鯖。ほとんど中骨だけを外したような状態でまったく無駄が出ない。

「その時は悩みましたよ。ちょうど息子が2歳くらいの時で、こんな子供に防腐剤を使ったものを食べさせていいのか? そう思ったらできませんでした」

やらないという選択は、取引先を狭める結果になり経営はどんどん苦しくなった。

「もう、このつけ汁を捨てようか」

世間が望んでいないのなら、他のメーカーと同じよう作ればいいのではないか。そんな家族会議がもたれたこともあったという。

どうしてもこのつけ汁を残したいと主張したのは英之さんだった。

実家を継ぐ前に卸業者で働いた経験がある英之さん。そこで見てきた商品と実家の商品には雲泥の差があることも知っていたのだ。商品にプライドをもっていたからこそ、何としてもこの干物を守りたいという思いがあった。

越田商店のつけ汁。長く受け継がれてきた無添加のつけ汁は、日本でも今やほとんどの残っていない希少なものだ。