The Food Crafter

青梅の小さな工房から

生れる本格チーズ

テロワールを生かした

チーズを日本でも作りたい

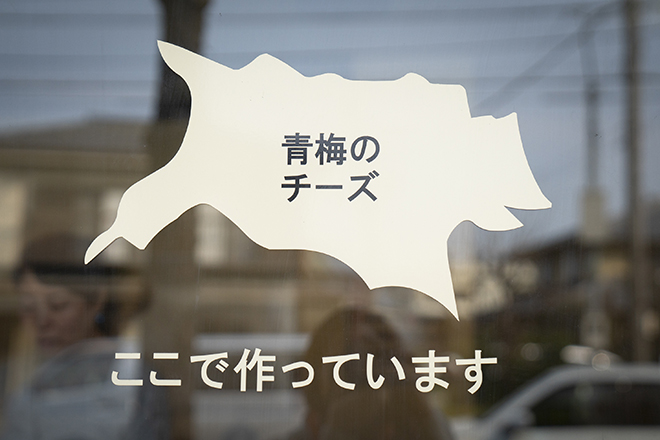

青梅市にあるチーズ工房、フロマージュ・デュ・テロワールの看板商品、フロマージュ・ドーメはフランス語でずばり青梅のチーズという意味を持つ。工房の名前にあるフロマージュはフランス語でチーズのこと、テロワールはその土地とか、地域という意味がある。テロワールはワインを表現するときにもよく聞く言葉で、テロワール(その土地らしさ)を生かしたワインなどと使われることがある。

店主の鶴見和子さんがチーズ工房を始める時に「やるならば青梅という地域にこだわったチーズを作ろう」と考えてこの店名になったという。だからこそ、商品はフロマージュ・ドーメなのである。

フロマージュ・デュ・テロワールでは、チーズに使う材料はできるかぎり青梅周辺のものにこだわっている。

フランスでチーズ作りを学んだ鶴見さんは、土着の微生物を生かした昔ながらの製法でチーズを作る。そのおかげでここだけでしか作れない個性がチーズに現れてくるという。

「今までに食べたことがないチーズの味がする、とよく言われるんですよ」

どこか飄々とした人柄を感じさせる鶴見さんは、カラカラと笑いながら自分のチーズを語る。フロマージュ・ドーメは、外皮を塩水と酒で洗いながら熟成させた、いわゆるウォッシュタイプのチーズだ。青梅の酒蔵の日本酒で洗うことで、美味しく熟成がすすむという。

ウォッシュタイプの特徴はその強烈な香りで、フロマージュ・ドーメからも納豆のような独特の香りがツーンとくる。香りに反して中身は熟成するとクリームのようにトロトロになり、コクはあるが意外とクセのない味わい。熟成にはひと月ほどもかかるそうで、食べごろになってきたら販売する方式をとっている。

「優しい味わいの日本のチーズは外国のワインに負けてしまうものが少なくないのですが、うちのチーズは外国のワインにも負けない個性があると言われますね」。

鶴見さんがチーズを卸している都内のワインショップからは、外国のワインに合う個性があるとお墨付きをもらっているのだ。

チーズの仕込みは1週間でおよそ80Kgの牛乳を使う。そこから、フロマージュ・ドーメのほか、グロン・トーメ、プチトーメ、フロマージュブラン、モッツァレラ、リコッタなど季節によってさまざまなチーズが作られる。さらにできたチーズを酒かすに漬けたものやハーブを加えたチーズなどの加工品、牛乳だけでなくヤギ乳を使ったビュッシュやブションなど、シェーブルも数種類を手掛けている。

手前は、酒かすのような風味も感じさせるフロマージュ・ドーメ1620円。後ろ左は山葵醤油と合うさっぱりした味のグロン・トーメ1944円、白カビチーズの青梅ブロン各1620円

東京郊外で、こうしたテロワールにこだわったチーズが作られていること自体がとても面白いが、鶴見さんがチーズ工房を始めた経緯を聞くとさらに興味が湧いてくる。

もともとはチーズと全く関係ない仕事をしていたというが、子供の頃からのチーズ好きが高じて、転職してチーズショップで働くようになる。そしてついにチーズをより深く知りたいという思いからついにフランスへと旅立ったのだ。

「フランス人がどんな風にチーズを食べているのか、どんな風に売っているのかを見てみたいと思ったんです。語学勉強を兼ねて、当初は1年ほどの予定でフランスに行きました」

機会があればいろいろなことを学ぼうと意気込んでいた鶴見さん、滞在中にチーズのカットや盛り合わせ方の学校があるという噂を耳にして、つてを頼って学校を探してもらった。

ところが、なぜかいきついたのはチーズ作りの職業訓練の講座だったとか。

当時はチーズ工房をやることなど全く考えてはいなかったが、「面白いかもしれない」とその講座に願書を出してみた。フランスにやって来たのは10月のことで、翌年2月に面接も受けたが、それからいっこうに連絡がない。てっきり面接で落ちたと思い込んだ鶴見さんは、また12月にもう一度チャレンジしようと同じ講座に願書を出したところ、実は去年の段階で受かっていたことが判明したという。

チーズ作りから、チーズ教室までてがける店主の鶴見さん。

講座は9月からスタートしていたが、まだ編入は可能という。だが編入ではディプロマ(卒業証明書)がもらえないというので、翌年もういちど最初からやり直すことにした、というからなかなかに粘り強い。

入学までこぎつけるのにおよそ2年、そこから1年ほど学校に通って帰国することになるが、もっと学びたいという気持ちが募り、すぐにまたフランスへ逆戻り。今度は乳製品の専門学校と大学が共同で行う講座で再び勉強することになるのだ。

手前は ほのかな酸味を持つプチトーメ各972円、後ろはフロマージュブラン432円と、オレンジピールが入ったアロマチゼ864円

2度目の滞在から戻ってしばらくはチーズショップで働いていた鶴見さんだが、せっかく学んだ知識を生かすためにチーズを作る仕事に転職を試みたという。しかし、フランスで本格的にチーズを勉強したことがあだになったのか、どこも不採用という結果になってしまったとか。

「それで、じゃあ自分でやれということなのかなと思ったんです」

なんとも前向き! 創業塾に通いながら、最初はチーズ講座を開こうと考えていたという。

「でもしばらくして、それも何か違うよねって思えてきました。そんなときにたまたま東京に酪農家さんが50軒ほどもあることを知ったんです。これならチーズを作れるかもしれないと、そこで決心がついたというか……」

あちこちに寄り道を繰り返しながらも、何かに導かれるように、チーズ工房への道が見えてきた瞬間だった。

大きな牛が目印のショップ。駅から徒歩15分ほどだ。

本格的なチーズ作りが

日本でも広がっている

「フランスのチーズ作りは大まかに、

伝統的なものと工業的な作り方の2つに分けられます。

フランスで両方を学びましたが、

私は土着の生物を生かした伝統的なチーズを作りたいと思っています」

伝統的なチーズの作り方も何通りかに分かれるというが、鶴見さんは、自然界にある乳酸菌を牛乳に取り込んで作る方法をとっている。無殺菌乳を使うフランスと違って、日本では牛乳を殺菌することが推奨されているため、この方法が適していると考えているからだ。塩は東京都の大島産。国産のものがないプレジュール(レンネット)はフランスから取り寄せている。

「同じ乳酸菌でもフランスと日本では種類が違うので、

日本の土着の乳酸菌を取り込んで作ると、面白いことにやはり少し和風な感じなるんですよね。

日本酒を使うフロマージュ・ドーメは、日本酒が持つ甘み成分が作用するのか、

ほのかな甘みが出て、日本酒との相性もよくなるみたいです」

ショップに並ぶチーズは季節によって内容が変わる。年間を通して20種類ほどのチーズが販売される。

完成したチーズをどう熟成させるかでも、味に大きく影響するという。フランスではチーズの熟成を手掛ける熟成士というプロフェッショナルがいるほどだ。熟成に必要なものは湿度と温度と空気の流通で、湿度は90%以上、温度は12度程度がベストという。

「私が働いていたパリのチーズショップでは、

温度の一定している地下の倉庫に水を撒いて保管していました。

そこで出会った熟成士は、チーズに個性がないと熟成させたいとは思わないと断言してましたね。

日本でもひと昔前は食べやすいチーズが求められていましたが、

最近では個性のあるチーズの認知度が上がってきたと感じています」

日本でもチーズの工房が増えている今、食べる方も、作り手もどんどん進化しているのかもしれない。

チーズにとってこれからが面白い時代になりそうだ。

チーズを作るだけではなく、鶴見さんには密かな野望もある。

ひとつはチーズの学校を作ること。自分が学んだような本格的なチーズ作りを教える学校をやりたいと考えている。その第一歩はもうすでに踏み出したところで、工房では半年サイクルで、座学を含むチーズの教室を設けている。

さらにもうひとつの大きな野望は、自分でヤギや羊を飼って、その乳を使ってチーズを作ること。こちらも構想はかなり具体的で、そう遠くない将来にもしかしたら実現するかもしれない。チーズに導かれる鶴見さんの人生は、まだまだこれからも変化に富んだ展開をみせてくれそうだ。

フロマージュ・デュ・テロワール

東京都青梅市友田町2-677-102

TEL:0428-78-3458

販売:13:00〜17:00(水曜日、金曜日、日曜日)

休店日:月曜日、火曜日、木曜日、土曜日

HP:https://www.fromagesduterroir.jp/

※掲載価格は税込価格です(2019年4月現在)

取材&文・岡本ジュン 撮影・yOU